Figlio di Gaspero, nacque a Firenze dove il padre, di origini torinesi, si era trasferito impiantandovi un’attività tipografica. Iniziò da bambino a lavorare nella ditta di famiglia, frequentando contemporaneamente l’Istituto svizzero. Neppure ventenne, fu inviato a Roma come responsabile di una succursale della stamperia, che gestì per un anno sotto la guida di Ferdinando Serafini, uomo d’esperienza, direttore fino a quel momento dello stabilimento fiorentino. Morto il padre nel 1880, prese le redini dell’azienda con i fratelli Luigi e Gino. Aver lavorato gomito a gomito con i più grandi professionisti della composizione e dell’impaginazione, celebrati poi nel suo Elogio del proto, avrebbe fatto di Piero Barbèra un vero esperto nell’arte della stampa, affinando in lui gusto, competenze e capacità tecniche. Semplicità, proporzione nella disposizione dei caratteri e nella misura dei margini, alta qualità di carte e inchiostri rappresentavano i suoi canoni della bellezza tipografica.

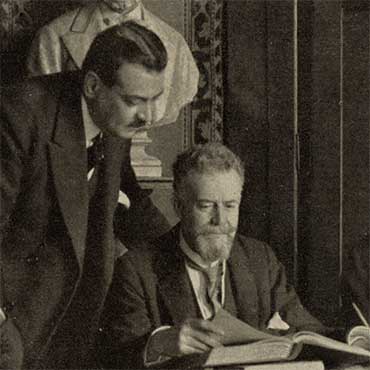

Grande fonte d’ispirazione fu il lavoro di Giovan Battista Bodoni, di cui il Barbèra teneva un busto nei locali dell’azienda tipografica, dedicandogli poi anche uno dei “Profili” nella celebre collana dell’editore Formiggini. A questi stessi principi si ispirò la stampa delle Opere di Galileo Galilei, lavoro monumentale sia per la mole di oltre 11.000 pagine, sia per la difficoltà tecnica delle soluzioni richieste per facsimili, figure, formule, tabelle, impaginazione di apparati critici, postille e grafici. Grazie anche al direttore tecnico Giovanni Colmignoli che nonostante l’avanzare dell’età seguì i lavori per vent’anni, dal primo all’ultimo volume, il risultato fu di alto livello per la correttezza della stampa e per il pregio editoriale.

Nonostante si trattasse di un’opera fuori commercio, l’edizione nazionale galileiana fu forse l’impresa più importante della gestione di Piero Barbèra, pur rivelandosi economicamente in perdita. Era stato Antonio Favaro a consigliare il Ministero della Pubblica Istruzione di non affidare agli editori Le Monnier la stampa dell’edizione galileiana, com’era stato stabilito nelle fasi iniziali del progetto, nutrendo seri dubbi sulla loro solidità patrimoniale. La casa editrice Barbèra, che dal 1902 cedette la tipografia alla ditta Alfani e Venturi, continuò le collane iniziate dal fondatore Gaspero e ne inaugurò di nuove, pubblicando letteratura e studi interdisciplinari firmati dai maggiori autori del tempo, con i quali i rapporti furono sempre corretti e cordiali, fino a sfociare in amicizie vere e proprie come con Giosuè Carducci o Edmondo De Amicis.

I sentimenti di italianità e gli intenti educativi furono le idee guida di un catalogo di alto livello e di scelte culturali mai lasciate al caso. La veste tipografica non fu l’unico aspetto del processo editoriale cui il Barbèra riservò un’attenzione quasi maniacale: facilitare la comprensione del contenuto dei volumi fu sempre un obiettivo perseguito tenacemente, grazie a indici e strumenti ausiliari pensati per favorire la ricerca. Piero Barbèra fu autore lui stesso, non solo di lavori bibliografici come gli annali della propria casa editrice e altri contributi alla storia del libro (fu fra i primi fautori della classificazione decimale di Melvil Dewey), ma di memorie, di biografie, di prefazioni multidisciplinari ai volumi pubblicati, di pubblicistica d’attualità. Ricoprì anche svariate cariche nell’amministrazione comunale fiorentina e nelle principali istituzioni culturali della città. A riposo fin dal 1920, continuò a frequentare quotidianamente la casa editrice finché glielo permise una grave malattia, che a Firenze nel 1921 lo portò alla morte.