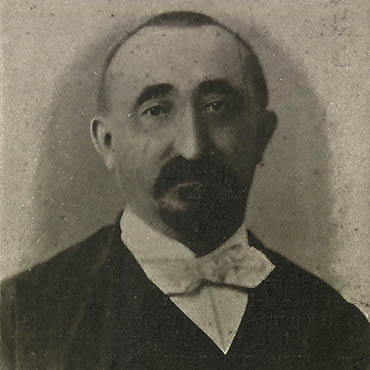

Nato nel 1850 a Crocemosso, oggi provincia di Biella, dopo il diploma liceale, grazie a una borsa di studio erogata dal Collegio delle Province, si iscrisse all’Università di Torino, dove nel 1873 si laureò in ingegneria civile con una tesi sui Sistemi elastici articolati, pubblicata nello stesso anno. In realtà prima della laurea aveva già stampato alcuni lavori sul «Giornale di matematiche» di Giuseppe Battaglini. Trasferitosi a Roma come insegnante privato che seguiva per le materie scientifiche i figli di Quintino Sella, entrò alla Scuola di applicazione per gli ingegneri di Roma, prima come assistente, poi come incaricato di fisica tecnica. Professore straordinario di meccanica razionale nel 1877, avrebbe avuto la cattedra nel 1881. Nominato commissario regio per rimediare allo stato pessimo in cui versava la Biblioteca Vittorio Emanuele, Luigi Cremona volle il Cerruti come braccio destro, e dopo un periodo di chiusura, l’istituto fu riaperto, completamente rimesso in sesto. Due anni dopo toccò a lui il ruolo di commissario straordinario per la Biblioteca Alessandrina, anch’essa in preda al disordine, al punto che il Cerruti arrivò a denunciare il precedente direttore Enrico Narducci, il quale, sospeso dal servizio, sarebbe comunque uscito assolto da una causa legale.

Nel 1886 il ministro della Pubblica Istruzione Michele Coppino destinò il Cerruti alla direzione generale del ministero, opponendo alle critiche per la nomina atipica di un collaboratore esterno i particolari meriti della personalità prescelta, che giustificavano a suo avviso una deviazione dalle prassi consuete. Come rettore dell’Università di Roma, carica assunta nel 1888, si distinse per l’atteggiamento ultraconservatore, ostile a ogni attività che potesse apparirgli anche solo vagamente sovversiva, dalle lezioni di Antonio Labriola, che denunciò, alle commemorazioni pubbliche più “sensibili” come quella di Guglielmo Oberdan, suo antico allievo. Agli svariati incarichi universitari e ministeriali che culminarono nel 1901 nella nomina a senatore, affiancò la partecipazione alle principali accademie italiane e straniere, dalla Società dei XL, all’Accademia dei Lincei. Come studioso, a partire dalla tesi di laurea, si interessò alla teoria matematica dell’elasticità, pubblicando su varie riviste e atti di accademie decine di contributi, anche di un certo rilievo. Valentino Cerruti fu nominato consultore scientifico per l’edizione nazionale delle opere di Galileo in sostituzione di Angelo Genocchi, scomparso a poco tempo di distanza dalla nomina, e giudicò lui stesso l’accettazione del ruolo come una «grande audacia, per non dire temerità», dichiarandosi apertamente «proprio digiuno della cosa». Il suo contributo fu in effetti meno determinante di quello offerto dagli altri consultori, ma molto più costante e sollecito anche nella risoluzione di problemi burocratico-organizzativi, come dimostrano le non poche lettere scambiate con Antonio Favaro. Valentino Cerruti morì sempre a Crocemosso nel 1909.