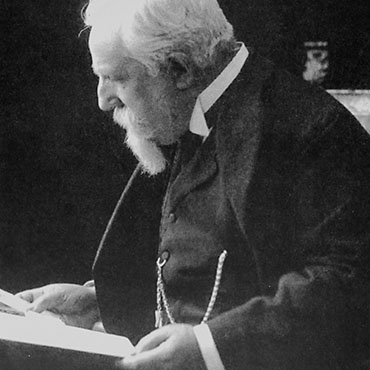

Nacque a Taio, in Val di Non, nel 1835 e avendo dovuto interrompere per motivi di salute gli studi ginnasiali, cui si era applicato prima a Bolzano e poi a Trento, volse i suoi interessi alla bibliografia e alle letterature moderne, con viaggi di approfondimento che lo portarono prima a Vienna e poi a Firenze, dove decise di stabilirsi. Nel 1861 Atto Vannucci lo nominò scrittore presso la Biblioteca Magliabechiana, col compito di rivedere il nuovo catalogo.

La sua completa visione d’insieme del sistema bibliotecario italiano e le sue doti organizzative emersero nell’articolo Il governo e le biblioteche, uscito sul «Politecnico» nel 1867 e Ruggero Bonghi, divenuto ministro della Pubblica Istruzione, lo volle collaboratore alla stesura del regolamento per le biblioteche. Dal 1879 successe a Pietro Fanfani alla direzione della Biblioteca Marucelliana di Firenze, carica che mantenne fino al 1885 (salvo una breve parentesi romana per la riorganizzazione della Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele II), passando poi prefetto della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Le sue idee innovative e liberali informarono il nuovo Regolamento per le biblioteche italiane, scritto di sua mano e promulgato dal ministro Michele Coppino. Con l’intento di promuovere la conoscenza della produzione culturale italiana e la valorizzazione del patrimonio nazionale, diede vita al Bollettino delle pubblicazioni italiane e alla collana “Indici e cataloghi”, tuttora in vita. Istituendo un Archivio della letteratura italiana, che mirava a raccogliere lettere, manoscritti e chirotipi degli autori contemporanei, accrebbe le raccolte della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, contribuendo a farne la prima in Italia per il numero e l’entità delle collezioni.

Morì a Firenze nel 1905, senza aver visto compiuto il progetto di costruzione di una nuova sede per la Biblioteca Nazionale Centrale, che non meno degli altri gli aveva consumato tempo ed energie.

Desiderio Chilovi dirigeva la Nazionale di Firenze negli anni in cui l’edizione nazionale delle opere di Galileo muoveva i primi passi. L’amicizia sincera che lo legava a Raffaello Caverni fu forse uno dei motivi dei deboli afflati del Chilovi nei confronti del progetto (dal quale il Caverni era alla fine stato escluso) e della scarsa simpatia per il curatore Antonio Favaro, che nelle lettere confidenziali a Isidoro Del Lungo lo aveva soprannominato (non è ben chiaro il motivo) «la tromba marina».