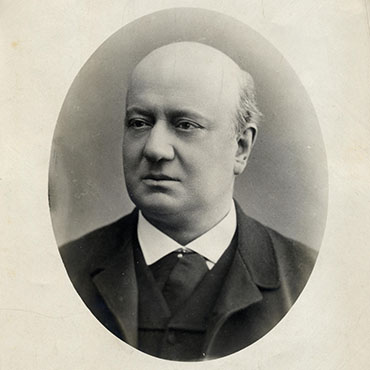

Nacque a Prato nel 1822, figlio di un piccolo stampatore-libraio di origini contadine. La famiglia, che contava al suo interno più di un prete, lo educò a rigidi principi religiosi. Giuseppe Silvestri, sacerdote d’ispirazione liberale e rettore del collegio Cicognini, cui il Guasti restò sempre legato fino a scriverne la biografia, lo ammise fra gli esterni al convitto, prima che il padre lo richiamasse in tipografia come correttore di bozze. Le spinte risorgimentali convivevano in lui con una profonda religiosità, e mentre frequentava il circolo letterario dell’avvocato e tipografo Giovacchino Benini, ritrovo di alcuni fra i maggiori intellettuali fiorentini di tendenza liberale, si legò a Francesco Frediani, francescano, insegnante di sacra eloquenza a San Domenico di Prato, che catalizzava intorno a sé una cerchia di cattolici colti. Il Guasti fu influenzato da questo ambiente, fino a divenire poco più che ventenne terziario dell’ordine e a tradurre nel 1846 la Storia di San Francesco d’Assisi di Émile Chavin de Malan.

Concorde col progetto di Niccolò Tommaseo che intendeva dar corpo a una storia dell’Italia a partire dalle singole storie municipali, diede avvio ai suoi lavori di storia pratese e fondò il «Calendario pratese», un giornale di cultura e politica locale di forte impronta cattolico-moderata e giobertiana, al quale affidò numerosi contributi eruditi basati sui documenti originali. Patriota attivo durante il ’48, fu sempre ostile alle rivendicazioni democratiche, mantenendo un’idea di politica elitaria legata alle istituzioni granducali, ben lontana da quanto espresso dall’ispirazione più radicale del governo di Giuseppe Montanelli.

Rifugiatosi negli studi, dopo la restaurazione del Granduca fu chiamato come archivista all’Opera del Duomo di Firenze, dove ebbe a disposizione la mole di materiali che avrebbero costituito il fulcro dei suoi lavori sulla cupola e sulla costruzione della chiesa e del campanile di Santa Maria del Fiore. Ebbe rapporti saldi con le maggiori personalità della Firenze dell’epoca, da Ubaldino Peruzzi, che addirittura gli offrì ospitalità, a Giovan Pietro Vieusseux, che lo volle fra i collaboratori fissi dell’«Archivio storico italiano», a Gino Capponi, che si valse del suo aiuto nello scrivere la Storia della Repubblica di Firenze. Fu associato alle principali accademie della città, come la Colombaria e la Crusca, di cui fu segretario sotto l’arciconsolato di Augusto Conti.

Quando alla metà degli anni Cinquanta il governo istituì l’Archivio centrale dello Stato toscano, il Guasti ebbe il ruolo di assistente al primo soprintendente Francesco Bonaini, con deleghe all’archivio delle Riformagioni e al Diplomatico. Divenuto soprintendente di fatto quando la salute del Bonaini iniziò a vacillare, ne ereditò ufficialmente la funzione nel 1874, lasciando un’impronta marcata nell’archivistica nazionale con la sistemazione di diversi istituti e il contributo alla commissione per gli ordinamenti degli archivi di Stato.

Accalorato ammiratore prima che studioso di Savonarola, partecipò alla discussione che dilagò a lungo nelle pagine dell’«Archivio storico italiano», con posizioni acritiche da neopiagnone, che gli attirarono le accuse di fanatismo e superstizione. Politicamente avverso alla commistione fra potere temporale e spirituale della Chiesa, si scontrò con i gesuiti della «Civiltà cattolica», convinto che Stato e Chiesa potessero conciliarsi mantenendo ognuno il proprio ruolo. Ma la situazione romana lo disgustò tanto da farlo allontanare dalla politica per dedicarsi allo studio, dando così vita a una miriade di scritti eruditi dove non mancava mai, quando gli si presentava l’occasione, di esaltare la moralità dei costumi medievali contro la corruzione mediceo-rinascimentale nella quale vedeva l’origine di molti mali del suo tempo.

Emergono dalla massa gli inventari dei fondi e le edizioni dei documenti d’archivio, condotti con metodo esemplare. Cesare Guasti morì a Firenze nel 1889, senza poter vedere pubblicato neppure il primo volume dell’edizione nazionale galileiana. Tuttavia Antonio Favaro, che lo aveva conosciuto in occasione del suo primo viaggio di ricognizione del materiale galileiano conservato a Firenze e che doveva a questo contatto il suo primo incontro con Isidoro Del Lungo, mettendo il sigillo alla chiusura dei lavori di fronte all’Accademia della Crusca, scelse di nominarlo fra pochi altri: «Era nostro Cesare Guasti, alla cui paterna benevolenza non posso mai ripensare senza profonda tenerezza, che fu il primo giudice del mio ardito disegno e m’incoraggiò a perseverarvi».