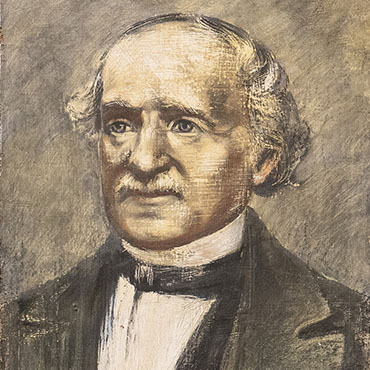

Di famiglia dalmata, nacque nel 1808 a Venezia. Morto precocemente il padre durante un viaggio di commercio in oriente, fu la madre a provvedere come meglio poté al sostentamento e agli studi dei figli. Iscritto al ginnasio di San Giovanni Laterano, il Minich fu il migliore fra gli studenti e ottenne dal governo una borsa per il liceo di Santa Caterina, dove frequentò il corso filosofico. Le sue doti colpirono Stefano Marianini, suo docente di fisica, che lo seguì e lo supportò, indirizzandolo agli studi scientifici. Sempre grazie a un contributo statale per i meriti particolari, si iscrisse all’Università di Padova, frequentando contemporaneamente l’Accademia dei Costanti, dove presentò lavori di traduzione e di erudizione storica, oltre a prose letterarie e versi. Laureato in matematica grazie a un sussidio imperiale, avviò la pratica da ingegnere, collaborando anche con Pietro Paleocapa, allora alla testa delle pubbliche costruzioni.

La necessità di contribuire al mantenimento della famiglia lo spinse verso professioni più rapidamente redditizie, da quella di assistente alla cattedra di agraria e storia naturale a Padova, all’insegnamento di matematica e meccanica elementare al liceo di Bergamo, mai ricoperto per l’improvvisa vacanza della cattedra di calcolo sublime a Padova, alla quale fu assegnato come supplente. Dopo aver conseguito una seconda laurea in filosofia, il Minich vinse il concorso a cattedra in matematica pura sublime e nel 1842 divenne ordinario. Scrupoloso e attento ai bisogni degli alunni, fu un insegnante rinomato per la gran chiarezza espositiva. I contenuti delle sue lezioni diedero corpo a un trattato di calcolo differenziale e integrale, che tuttavia rimase sempre allo stadio di bozza e non fu mai pubblicato. Nonostante il suo uditorio fosse di ingegneri, teneva corsi di algebra e analisi per agevolarli anche nella comprensione della matematica pura. Come studioso si interessò prevalentemente all’integrazione delle equazioni differenziali, alle proprietà differenziali delle curve e delle equazioni algebriche, alle applicazioni geometriche dell’analisi infinitesimale.

Uomo di vasta cultura profondamente convinto dell’integrazione fra studi scientifici e umanistici, pubblicò anche contributi storico-letterari, prevalentemente su argomenti danteschi e, pur in misura minore, petrarcheschi. Fu ascritto all’Accademia Patavina e all’Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, arrivando a presiederli entrambi; fu linceo, membro dell’Accademia dei XL, rettore dell’Università di Padova e decano delle facoltà di matematica e filosofia. Fu eletto deputato a Venezia e rimase in parlamento per tre legislature, interessandosi alla tutela della laguna all’interno di commissioni governative, problema che lo assorbì completamente per lungo tempo, fino al punto di fargli lasciare l’insegnamento.

Serafino Raffaele Minich morì a Venezia nel 1883 per le conseguenze di una patologia renale. Fu Antonio Favaro a commemorarlo all’Istituto veneto, convinto così di «pagare un debito di gratitudine verso la memoria del Maestro, che per ben vent’anni [lo aveva onorato] della sua costante benevolenza». Del Minich il Favaro era stato discepolo e per quattro anni gli era succeduto nell’insegnamento: il ritratto che ne ha lasciato, ampio e dettagliato, ne loda le doti di studioso e la rara sensibilità di uomo.