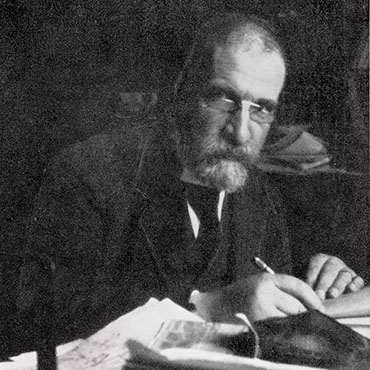

Nacque nel 1860 a Trieste in una famiglia di ebrei ashkenaziti di antiche origini slovene. In giovane età frequentò le cerchie degli irredentisti. Amico di Guglielmo Oberdan e di Albino Zenatti, subì alcuni mesi di carcere per attività antiaustriaca. Riparato a Roma, si iscrisse alla Sapienza dove fu allievo di Ernesto Monaci e si laureò in lettere nel 1881, in un ambiente fervente di ideali nazionali che, ancora studente, lo avevano spinto a pubblicare clandestinamente la prima edizione del Saluto italico di Carducci. Precocemente portato alla tutela del patrimonio, si adoperò affinché la collezione dei manoscritti Ashburnham, che aveva visto a Londra in occasione di un viaggio di studio, fosse acquisita dallo Stato italiano, accogliendo al suo interno numerosi pezzi sottratti alla Biblioteca Medicea Laurenziana.

Il suo trasferimento a Firenze nel 1884 segnò l’inizio della sua carriera nelle biblioteche: sottoconservatore dei manoscritti alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, bibliotecario a Palermo, poi alla Laurenziana di Firenze, direttore della Biblioteca Riccardiana a Firenze, poi della Marciana di Venezia e infine successore di Desiderio Chilovi alla direzione della Nazionale Centrale di Firenze, che tenne fino al pensionamento nel 1924, vissuto in un clima tetro di avversione al fascismo. Studioso e organizzatore culturale, era stato parte attiva nella fondazione di riviste militanti e scientifiche di rilievo, come il «Giornale storico della letteratura italiana» e la «Rivista critica della letteratura italiana», aveva prodotto cataloghi di fondi manoscritti importanti per le biblioteche fiorentine e lavori bibliografici su materiale antico. Come direttore promosse l’ordinamento e l’incremento del patrimonio librario, lavori bibliografici d’equipe sulla produzione nazionale e rapporti di scambio con l’estero, con risultati tali da esser considerato un modello dai bibliotecari italiani riuniti in congresso ancora a decenni di distanza.

Tutto ciò gli fruttò l’ascrizione a numerose accademie e società di cultura. Il Morpurgo arrivò alla direzione della Nazionale di Firenze quando i lavori dell’edizione nazionale galileiana avevano abbondantemente superato la metà del tragitto. Tuttavia il suo atteggiamento collaborativo, in controtendenza rispetto a quello del suo predecessore Chilovi, lasciò il segno nei rapporti con Antonio Favaro, che datavano già da numerosi anni addietro. Nel 1908 Favaro e Morpurgo parteciparono insieme all’allestimento dell’esposizione torricelliana organizzata a Faenza, dove furono resi visibili al pubblico i manoscritti torricelliani e i volumi fino allora pubblicati dell’edizione nazionale.

In occasione dell’uscita del XX e ultimo volume di indici, sul «Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa», pubblicato mensilmente a cura della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, terminava così un breve resoconto che il Favaro sostiene uscito proprio dalla penna del Morpurgo: «La Biblioteca che custodisce gli originali degli scritti di Galileo e della sua scuola bene ha ragione di compiacersi per il felice compimento della edizione nazionale, ricordando che il ventenne lavoro di Antonio Favaro, di Isidoro Del Lungo e di Umberto Marchesini, condotto per la massima parte tra le pareti del nostro istituto, ebbe anche largo sussidio dalle nostre collezioni bibliografiche e costante aiuto dall’opera zelante dei nostri impiegati. Ricordo duraturo di questa cooperazione, e utile documento per gli studi galileiani avvenire, alla Biblioteca resterà, per liberale disposizione del Favaro e dei suoi colleghi, un esemplare della edizione nazionale con postille, rettifiche e altre osservazioni fatte dagli editori dopo la stampa; nonché una copia della cospicua serie delle svariate monografie intorno a Galilei (oltre 160) con le quali il Favaro preparò e accompagnò questa sua grande impresa». Salomone Morpurgo morì a Firenze nel 1942.