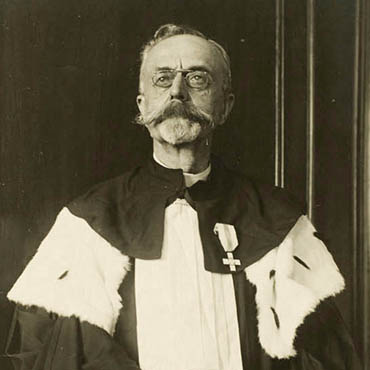

Nacque a Padova nel 1847, matematico il padre, discendente di una famiglia del Polesine dai trascorsi patriottici la madre. Dopo il liceo, dove ebbe professore Giacomo Zanella, studiò matematica all’Università di Padova, frequentando le lezioni di Giusto Bellavitis, Serafino Rafaele Minich, Gustavo Bucchia, Giovanni Santini, Domenico Turazza, e laureandosi nel 1866. Passato alla scuola di applicazione di Torino, divenne ingegnere nel 1869. Dopo aver frequentato per pochi mesi il Politecnico di Zurigo, fu chiamato all’Università di Padova come assistente di Domenico Turazza (suo futuro suocero) e dovette sostituirlo quasi subito, durante un lungo periodo di assenza, nell’insegnamento di meccanica razionale. Bruciate le tappe da libero docente e da incaricato, nel 1872 fu nominato professore straordinario di statica grafica, che avrebbe insegnato per i decenni a seguire, divenendo però ordinario solo nel 1882. Pensionato il Minich, lo sostituì nelle lezioni di calcolo sublime e per quasi trent’anni insegnò anche geometria proiettiva. Lungo tutta la sua carriera, prima come libero docente, poi come incaricato, e fino alla soppressione dell’insegnamento nel 1911, tenne corsi di storia delle matematiche, approccio commisurato alla sua idea di scienza e a suo avviso fondamentale alla didattica e alla comprensione delle varie discipline, studiate nel loro sviluppo storico. A parte alcuni lavori giovanili di argomento ingegneristico, sismologico e didattico, la storia della scienza fu il centro della sua nutrita produzione, durante tutto l’arco della vita, a partire dall’incontro con Baldassarre Boncompagni, al cui «Bullettino di bibliografia e di storia delle scienze matematiche e fisiche» collaborò frequentemente nei vent’anni di vita della rivista. La necessità di ricorrere nella ricostruzione storica a testi e documenti considerati alla stessa stregua di dati scientifici, rivoluzionaria in quel momento rispetto all’arbitrarietà di visioni preconcette e ideologiche, lo portò a dissodare raccolte e fondi inesplorati, che a partire dalla storia delle matematiche nello Studio di Padova, lo condussero a Galileo, divenuto in breve tempo il centro dei suoi studi e l’interesse principale della sua vita. Con Galileo Galilei e lo Studio di Padova, pubblicato nel 1883, si aprirono le cateratte di quella sterminata messe di articoli, opuscoli e volumi incentrati fin sui minimi scampoli della vita e dell’opera di Galileo, sui suoi amici e corrispondenti, oppositori, e avversari, che sarebbe stata embrione e corredo dell’impresa temeraria dell’edizione nazionale delle opere di Galileo. Varata per decreto dal ministro della Pubblica Istruzione Michele Coppino nel 1887, nell’avvicendarsi di numerosi consultori e consiglieri e grazie alla collaborazione di Umberto Marchesini e soprattutto di Isidoro Del Lungo, la monumentale, e per la prima volta rigorosa, edizione galileiana, che dava conto fin del più esile documento, uscì in venti volumi dal 1890 al 1909, attraverso mille ostacoli che tradivano le repentine mutazioni storico-culturali di una fragile nazione neonata. Parallelamente il Favaro mandò avanti i suoi studi sulla storia dell’Università patavina e a partire dalla metà degli anni Ottanta estese la sue ricerche a Leonardo da Vinci, che diventarono prevalenti una volta giunta al termine l’edizione galileiana, sì da farlo nominare membro della Commissione vinciana, che doveva progettare l’edizione nazionale delle opere di Leonardo. Ascritto a numerose accademie, seguì in particolare i lavori dell’Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, di cui fu presidente fra il 1905 e il 1906 e ai cui «Atti» affidò parte cospicua dei suoi scritti galileiani. Entrato in contatto con Raffaello Caverni fin dagli anni Settanta, vi strinse amicizia e lo propose come collaboratore all’edizione nazionale di Galileo per la stesura di un commento e l’edizione degli scritti De motu, prodigandosi anche affinché la Storia del metodo sperimentale in Italia vincesse il premio Tomasoni bandito dall’Istituto veneto. I rapporti fra i due si incrinarono quando il Caverni si rese conto che la liquidazione dell’ammontare del premio sarebbe stata effettuata solo a stampa avvenuta, e si interruppero definitivamente quando fu deciso che l’edizione nazionale non sarebbe stata dotata di alcun commento. Dato che Gilberto Govi non vedeva di buon occhio la collaborazione del Caverni, il Favaro oppose deboli tentativi al suo volontario, progressivo abbandono del lavoro sul De motu. Scoprì in ritardo dell’uscita dei primi volumi della Storia del metodo sperimentale in Italia, e decise di non rispondere agli attacchi sferrati alla sua edizione, così come al “suo” Galileo, ribattezzando di lì in avanti il Caverni «l’onesto priore». Solo molti anni dopo lo avrebbe impietosamente inserito fra gli Adversaria Galilaeiana, rubricandolo, senza neppure menzionarlo, sotto il titolo Scritture galileiane apocrife. Antonio Favaro morì improvvisamente a Padova nel 1922.