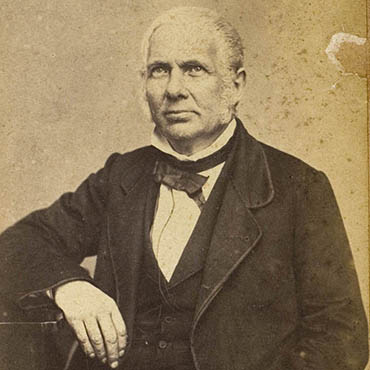

Nato nel 1803 a Bassano in una famiglia non abbiente, ebbe un’istruzione casalinga e seguì poi le orme del padre come impiegato al Municipio. Coltivò parallelamente gli studi matematici da autodidatta, nella scarsezza di mezzi e di libri che spesso prendeva in prestito e copiava a mano. Ancora giovinetto si fece notare con qualche pubblicazione non irrilevante in ambito meccanico. Pensionato dell’Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, ebbe a Vicenza l’insegnamento liceale di matematica e meccanica elementare, prima di approdare nel 1845 all’Università di Padova sulla cattedra di geometria descrittiva e dal 1867 di algebra complementare.

Per tre anni insegnò anche fisica, con un notevole successo nella sperimentazione. Fra i suoi scritti si segnalano quello sul Calcolo delle equipollenze (1835), che tuttavia non ebbe buona accoglienza fra i colleghi, il Saggio di geometria derivata (1838), le Lezioni di geometria descrittiva (1851), le Lezioni di gnomonica (1869), oltre a numerosi contributi (importanti quelli sulle curve del terzo ordine, sui quaternioni di Hamilton, sulle equazioni algebriche, su alcuni temi di geometria analitica) pubblicati in gran parte presso l’Istituto veneto e sugli «Annali di scienze matematiche e fisiche» di Barnaba Tortolini. Il suo stile arguto e pungente lo portò sovente a polemiche anche aspre con amici e colleghi, scagliato contro ogni nuova frontiera degli studi matematici, in particolare contro le geometrie non euclidee.

Traducendo il tedesco di Antonio Favaro, che per la «Historisch-literarische Abtheilung der Zeitschrift für Mathematik und Physik» di Lipsia lo commemorò con rispetto affettuoso anche nelle critiche, il lavoro di Bellavitis spaziò fra i campi più svariati: filosofia, pedagogia, scienze sociali, aritmetica, algebra, analisi superiore, geometria elementare, geometria descrittiva, geometria piana, sferica, stereometria, probabilità, meccanica, idraulica, fisica generale, termodinamica, ottica, teoria dell’elettricità, astronomia, chimica, mineralogia, fisiologia vegetale, zoologia, microbiologia, meteorologia, geometria pratica, teoria dell’arte, geografia, storia della letteratura e bibliografia. Fu ascritto a numerose accademie europee e dal 1879 ai Lincei. Nonostante una vita tutt’altro che cosmopolita, aveva imparato perfettamente svariate lingue, acquisendo così una conoscenza approfondita della produzione scientifica dei maggiori matematici europei. Negli anni della docenza padovana Giusto Bellavitis aveva visto crescere Antonio Favaro fra gli allievi dell’Università di Padova, e lo ritrovò collega qualche tempo dopo. Il Favaro gli riconosceva una vera e propria vocazione all’insegnamento, fino a pensare che l’ora della sua morte improvvisa, avvenuta a Padova nel 1880, fosse una delle più belle della sua vita: seduto in cattedra con la mano sulla lavagna, come un bravo soldato, con una pallottola nel petto, di faccia al nemico.