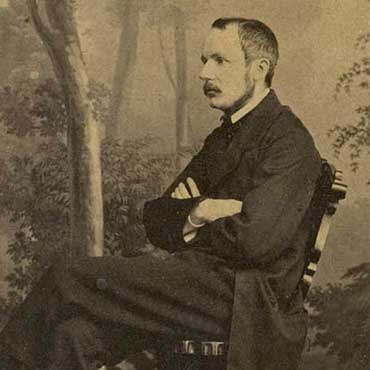

Figlio di Luigi, principe di Piombino, e di Maddalena Odescalchi, nacque a Roma nel 1821. Dopo i primi studi, che lo portarono a stabilire un legame particolare con Barnaba Tortolini, docente di calcolo differenziale e integrale alla Sapienza, esordì diciottenne nelle discipline storiografiche, iniziando a collaborare al «Giornale arcadico di scienze, lettere e arti», che ospitò anche nel 1846 la sua memoria Intorno ad alcuni avanzamenti della fisica in Italia nei secoli XVI e XVII.

Fondata da Pio IX l’Accademia pontificia dei Nuovi lincei, fu chiamato a farvi parte assumendovi il ruolo di segretario, e negli «Atti» che vi si stampavano, diede inizio nel 1851 alla lunga serie di lavori storiografici sulla matematica medievale, che avrebbero spaziato dalle versioni di Platone Tiburtino, alle biografie di Gherardo Cremonese, di Gherardo da Sabbioneta, dell’astrologo Guido Bonatti, fino ai vari lavori su Leonardo Fibonacci e alle edizioni dei suoi scritti, oltre alla pubblicazione di vari trattati aritmetici, fra cui quelli di Johannes Hispalensis.

Dal 1868 curò, totalmente a proprie spese, la pubblicazione del «Bullettino di bibliografia e di storia delle scienze matematiche e fisiche», che in quasi vent’anni di vita riunì le maggiori firme della storia della scienza italiana e internazionale. Pur notando gli eccessi di un’erudizione che rasentava la pedanteria, Antonio Favaro ne avrebbe rievocati gli effetti benefici sui collaboratori, spinti anch’essi a un maggior rigore nel lavoro sui documenti.

Sentendo che la propria salute iniziava a dare segni di cedimento, il Boncompagni aveva pensato di affidare la direzione della rivista proprio al Favaro, che tuttavia, entrato nel vortice dei lavori per l’edizione nazionale galileiana, fu costretto a rifiutare.

Socio di varie accademie italiane e internazionali, non volle però essere ascritto, dopo aver avuto gran parte in quella papalina, all’Accademia dei Lincei fondata dallo Stato italiano, rifiutando anche l’offerta di un seggio senatoriale avanzatagli da Quintino Sella.

Il principe Boncompagni morì a Roma nel 1894, dopo aver speso gli ultimi anni di vita a dare un ordine alla propria biblioteca, considerata dal Favaro un unicum nel mondo in quanto frutto di investimenti milionari. Ma non andati a buon fine né il proposito di donarla alla città di Roma, né il tentativo di farla acquisire dalla Santa Sede, una volta passata agli eredi, la raccolta andò dispersa.

Per Antonio Favaro il «Bullettino di bibliografia e di storia delle scienze matematiche e fisiche» fu una palestra di rapporti e di studi, sulla quale pubblicò il suo primo lavoro storico, collaborandovi poi a lungo. Di Baldassarre Boncompagni, oltre alla liberalità nel finanziare di tasca propria una testata per quei tempi unica nel suo genere, lodava gli scrupoli quasi maniacali nel trattare i documenti, riconoscendogli un ruolo determinante nella propria formazione come studioso delle fonti originali.