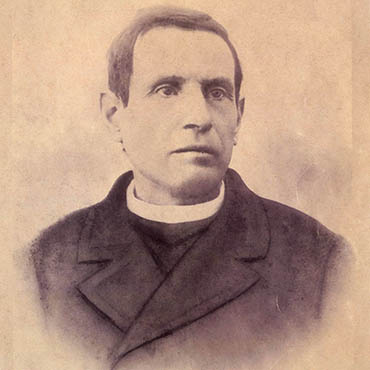

Nacque nel 1837 da una modestissima e numerosa famiglia di San Quirico di Montelupo. Portato agli studi fin da piccolo, fu ammesso fra i chierici del Duomo di Firenze per frequentare poi il Collegio Eugeniano e le Scuole Pie di San Giovannino, seguito dai più importanti maestri scolopi del tempo. Oltre a filosofia, fisica e matematica, studiò astronomia all’Osservatorio Ximeniano e chimica all’Istituto tecnico. Al termine del corso di studi ebbe gli insegnamenti di filosofia, teologia e matematica al seminario di Firenzuola, dove venne ordinato sacerdote nel 1860 e dove sarebbe rimasto per oltre dieci anni.

Si fece precocemente notare per alcune osservazioni alle note scientifiche di Giovanni Antonelli alla Divina commedia commentata da Niccolò Tommaseo, che restarono inedite, così come non ebbe séguito il progetto di un fonografo che vi era descritto. Nel 1871 il Caverni fu assegnato alla parrocchia di San Bartolomeo a Quarate, un borgo piuttosto isolato nella valle dell’Ema, dove avrebbe passato il resto della sua vita e che tuttavia non gli avrebbe impedito di portare avanti parallelamente i suoi studi sui manoscritti originali della Biblioteca Nazionale di Firenze e i suoi lavori da divulgatore scientifico pubblicati su riviste specializzate o in volumi scolastici.

Nel 1875 entrò in rapporto con Antonio Favaro, che lo aveva contattato per informazioni riguardo a una breve antologia di testi galileiani stampata l’anno prima. L’amicizia fra i due si sarebbe cementata in seguito alla pubblicazione del volumetto De’ nuovi studi della filosofia: discorsi di Raffaello Caverni a un giovane studente, già uscito a puntate negli anni precedenti sulla «Rivista universale», nel quale il Caverni azzardava una conciliazione fra teorie evoluzioniste e dottrina cattolica, accusando i teologi – con particolare rigidità verso i gesuiti – di intralciare indebitamente il cammino delle scienze. Accolto con riprovazione e sospetto dalle alte gerarchie cattoliche, l’opuscolo fu messo all’Indice nel 1878 e il Caverni dovette formalmente sottomettersi alle decisioni della Sacra Congregazione.

Mentre portava avanti di pari passo le sue ricerche sulle fonti e la sua vena divulgativa collaborando da un lato a riviste scientifiche come il «Bullettino di bibliografia e di storia delle scienze matematiche e fisiche» di Baldassarre Boncompagni e dall’altro a testate educative per famiglie, giovinetti e signorine, fu coinvolto da Antonio Favaro nel progetto della nuova edizione delle opere di Galileo, col compito di illustrare i testi con un commento e di ordinare gli scritti galileiani de motu, in accordo con l’editrice Le Monnier, per la quale già aveva scritto nella collana “Biblioteca delle giovanette”. E sempre Antonio Favaro lo spinse a partecipare al concorso Tomasoni, bandito dall’Istituto veneto di scienze, lettere ed arti per la migliore opera sulla storia del metodo sperimentale in Italia.

Niente, tuttavia, andò come previsto. Le Monnier fu sostituito dall’editore Barbèra, al ministero fu deciso di non dotare l’edizione di alcun commento e il consultore scientifico Gilberto Govi pose un veto sul nome del Caverni, che incolpò Antonio Favaro dell’accaduto, raffreddando i rapporti e cessando gradualmente ogni forma di collaborazione. Neppure la relazione favorevole di Antonio Favaro che lo portò a vincere il premio Tomasoni rasserenò l’atmosfera: irritato anche per il regolamento che concedeva di entrare in possesso del premio solo a stampa avvenuta, il Caverni volle interrompere definitivamente ogni contatto.

Negli anni successivi pubblicò in cinque volumi (più un sesto uscito postumo) la sua Storia del metodo sperimentale in Italia, modificando il testo originale presentato all’Istituto veneto senza risparmiare critiche aspre ai volumi delle Opere di Galileo Galilei che andavano uscendo in contemporanea. Antonio Favaro se ne accorse in ritardo e decise di non rispondere agli attacchi sferrati alla sua edizione, così come al “suo” Galileo, ribattezzando di lì in avanti il Caverni «l’onesto priore». Solo molti anni dopo lo avrebbe impietosamente inserito fra gli Adversaria Galilaeiana, rubricandolo, senza neppure menzionarlo, sotto il titolo Scritture galileiane apocrife per via di una serie di testi “addomesticati” pubblicati come autentici nei volumi quinto e sesto della Storia. Raffaello Caverni morì in canonica a Quarate nel 1900.