Nacque ad Alba in provincia di Cuneo nel 1822, figlio di un calzolaio e di una sarta. Frequentò il seminario della città, ottenendo poi una borsa al Collegio delle province di Torino, che gli permise di laurearsi in belle lettere poco più che ventenne. Insegnò retorica prima nelle scuole e poi come dottore collegiato all’Università di Torino, affiancando l’attività letteraria a quella politica, che ebbe sempre nelle sue scelte un ruolo preminente. Affine alla sinistra di Urbano Rattazzi, ma non chiuso ad altre correnti, alla prima candidatura per i liberaldemocratici non vinse, ma dimostrò le proprie doti nell’attrarre il consenso dei votanti, che lo avrebbero portato in parlamento a partire dal 1860, eletto di lì in avanti nel collegio di Alba. Iscritto anche alla massoneria dell’Oriente di Torino, era animato da ideali di libertà, giustizia sociale e utile del popolo, credendo in un’Italia indipendente e unita, ma forte della struttura municipale che ne aveva segnata la storia. Convinto da sempre del ruolo dell’istruzione popolare come motore del neonato Stato italiano, tanto da esordire inaugurando l’anno scolastico del 1849 con una prolusione sul tema Della educazione qual mezzo di nazionale Risorgimento, polemizzò nel 1861 con Francesco De Sanctis, allora Ministro della Pubblica Istruzione, sul ruolo degli istituti tecnici, che a suo avviso non avrebbero dovuto offrire una mera formazione professionale, ma garantire una preparazione culturale più ampia. Seguendo Cavour nel principio di una Chiesa libera in uno Stato libero, fu contrario anche alla convenzione di settembre del 1864 (che per salvaguardare i territori pontifici avrebbe mosso allo spostamento della capitale d’Italia da Torino a Firenze) e negli anni successivi partecipò attivamente al dibattito intorno alla legge delle guarentigie. Fu ministro della Pubblica istruzione, fra interruzioni e riprese, per pochi mesi nel secondo governo Rattazzi, ma soprattutto in molti dei governi presieduti da Agostino Depretis, più un breve periodo nel primo governo Crispi. Varò una riforma della scuola elementare, secondo i principi di un’educazione gratuita estesa a tutti gli strati della popolazione e firmò una legge sull’obbligo scolastico contro chi temeva che un’istruzione diffusa avrebbe acuito col senso critico l’instabilità sociale. Si preoccupò anche di migliorare le condizioni economiche degli insegnanti e di combatterne la precarietà lavorativa. Ovviamente la sua idea di riforma degli istituti educativi non poteva prescindere da una radicale trasformazione della società, nello spirito della sinistra di Depretis. Al di là della politica scolastica, il Coppino si impegnò in un’opera a tutto campo nella salvaguardia del patrimonio culturale grazie a un’attività legislativa contro la dispersione di opere d’arte e documenti storici, come sulla tutela e conservazione dei monumenti. Ma il disegno di legge che sanciva gli obblighi per i possessori di beni culturali fu bocciato perché giudicato lesivo della libertà di uso delle proprietà da parte dei privati cittadini, portando il suo autore alle dimissioni. Non condividendo la svolta autoritaria delle politiche di Crispi, il Coppino passò all’opposizione, fu eletto nelle file liberaldemocratiche e votò per il governo di Giuseppe Zanardelli, poco prima di morire a villa Rivoli vicino ad Alba nel 1901. Accanto ad alcuni monumenti a personalità di rilievo nazionale, alla creazione di una cattedra dantesca all’Università di Roma, Michele Coppino patrocinò l’edizione nazionale galileiana. Fu lui nel 1887 a spingere il re d’Italia a promulgare il decreto e a porre l’iniziativa sotto il proprio patrocinio. L’iter non era stato breve, rallentato da problemi di ogni genere, al punto di far dubitare più volte il Favaro dell’effettiva possibilità di mettere in atto il proprio progetto e del reale interesse del ministro. Il felice esito di tante perorazioni lo lasciò sbigottito, di fronte a quello che giudicò evidentemente un cambiamento inaspettato: «[ho appuntamento] al Ministero – scriveva a Isidoro Del Lungo –, dove purtroppo io seguito a passare la maggior parte del giorno occupato sempre in nuovi lavori per questa benedetta impresa della quale il Coppino è improvvisamente divenuto entusiasta. Te lo figuri tu – entusiasta – il Coppino? Avendo egli espresso il desiderio di vedermi prima che io partissi, ebbi ieri da lui l’udienza di congedo, e colsi l’occasione per raccomandargli di continuare il suo patrocinio all’impresa da lui deliberata; ed egli fu meco gentilissimo».

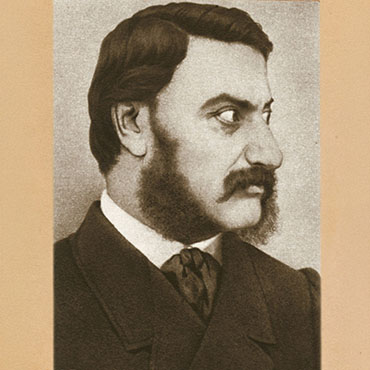

Michele Coppino

1822-1901