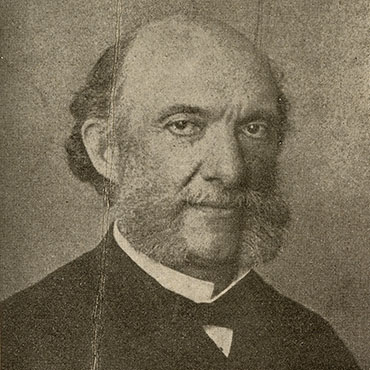

Nato a Mantova, studiò nel liceo locale, per passare poi alla facoltà di giurisprudenza dell’Università di Padova, nonostante interessi precoci per gli studi fisici e chimici. Nel 1846 decise di cambiare indirizzo e si iscrisse alla facoltà di matematica. Attivo nei movimenti studenteschi, partecipò ai moti, fu rappresentante degli studenti nel governo provvisorio veneto e partecipò alla prima guerra di indipendenza, combattendo a Sorio. Fuggì a Milano e poi in Francia, cui lo legava un particolare interesse per la lingua e la cultura di ascendenza illuministica.

Iscritto all’École polytechnique, studiò chimica con Edmond Frémy e Michel Eugène Chevreul, e nei tirocini svolti presso officine private partecipò alla progettazione di strumentazioni scientifiche. Entrato a far parte degli ambienti scientifici parigini, conobbe Guglielmo Libri, che lo avvicinò alla storia della scienza, con particolare interesse a Leonardo da Vinci.

Su invito di Filippo Corridi, nel 1856 ottenne la cattedra di fisica, tecnologia e tecnologia speciale all’Istituto tecnico di Firenze, dove ebbe occasione di studiare i manoscritti galileiani della Biblioteca Palatina. Nel 1860, dopo un breve periodo come ufficiale del genio nella seconda guerra di indipendenza, ottenne la cattedra di fisica all’Istituto di studi superiori, che mantenne per un anno prima di passare all’Università di Torino con l’insegnamento di fisica sperimentale. All’attività didattica, che gli permise di dare il proprio contributo all’ammodernamento dei laboratori dell’università, affiancò vari incarichi alle varie esposizioni nazionali e internazionali, fu ascritto a diverse accademie e ricoprì ruoli di rilievo in più enti.

Entrò a far parte, ministro Michele Coppino, della giunta ministeriale che doveva riformare l’insegnamento superiore, della giunta archeologica e della commissione adibita al censimento degli autografi e dei disegni di Leonardo, per conto della quale studiò i manoscritti milanesi. Nel 1870 andò militare a liberare Roma dai papalini, trovandosi il 20 settembre a Porta Pia, e se nonostante la sua adesione al progetto di fare di Roma un centro laico di studi scientifici, che lo accomunava a personalità come Stanislao Cannizzaro e Pietro Blaserna, non si concretizzò, come sperato, nella prima cattedra di storia delle scienze fisiche in Italia, ebbe la direzione della Biblioteca Casanatense e poi della Biblioteca Vittorio Emanuele II, a parte un lungo soggiorno a Parigi come direttore del Bureau international des poids et mesures. Nel 1878 ebbe la cattedra di fisica sperimentale all’Università di Napoli. Fu membro delle maggiori istituzioni accademiche italiane, fra cui l’Accademia dei Lincei.

Nonostante i numerosi incarichi di rilievo per l’amministrazione pubblica, non amò l’attività politica, nella quale vedeva un ostacolo all’attività di ricerca, che spaziò da lavori di ottica geometrica e fisica, di acustica, di elettrologia, termologia e fisica sperimentale a studi di storia della scienza, e a pubblicazioni di testi e documenti, in particolare di ambito galileiano e leonardiano (i manoscritti di Leonardo, già trascritti, non riuscì mai a veder pubblicati).

Nominato consultore scientifico per l’edizione nazionale delle opere di Galileo, non volle che Raffaello Caverni, dal quale lo distanziavano sia i metodi di lavoro sia una visione generale del mondo e dell’uomo, vi avesse a che fare, invitando energicamente il Favaro a non includerlo nel comitato di lavoro («Tenga il prete lontano dalle opere di Galileo!») e contribuendo involontariamente alla rottura di un’amicizia ultradecennale. Gilberto Govi morì a Roma nel 1889.

Nella raccolta antologica a lui dedicata e pubblicata postuma a inaugurare la breve collana “Vinciani d’Italia, biografie e scritti” promossa dall’Istituto di studi vinciani in Roma, Antonio Favaro, lodandone la «soda cultura» e la «forbitezza del dettato», la dedizione tradita per l’insegnamento e la determinazione nella ricerca, l’acume storico e la passione politica, riconosceva in Govi un maestro nel lavoro sui manoscritti leonardiani, nonostante i mezzi tecnici estremamente limitati e pionieristici che i tempi potevano mettere a disposizione. «L’Italia – constatava con amarezza – aveva nel Govi il più profondo conoscitore della meravigliosa opera leonardesca; e non potrà mai abbastanza deplorarsi che quando si pensò finalmente ad approfittarne, fosse ormai troppo tardi».