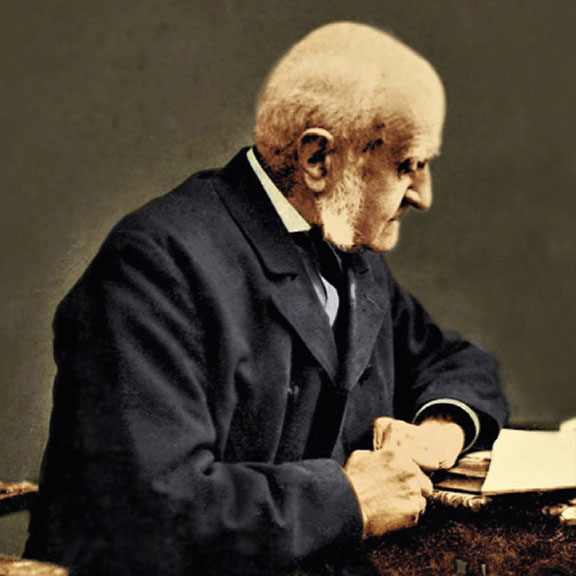

Nacque nel 1833 a Vicenza in una famiglia benestante, il cui arricchimento improvviso aveva suscitato qualche chiacchiera. Dopo un periodo con un insegnante privato, studiò al seminario vescovile di Vicenza, allievo fra gli altri di Giacomo Zanella, con cui manterrà una lunga e duratura amicizia, fino a divenirne il biografo. Seguì poi gli studi di legge all’Università di Padova, dove si laureò nel 1855. Ancora prima della laurea si era impegnato nella politica locale come consigliere e assessore al comune di Vicenza; fu rosminiano per influenza dello Zanella, con un’impronta riformatrice che si esplicava in attività caritatevoli e di mutuo soccorso. Attivo negli ambienti di cultura, come l’Accademia Olimpica alla quale fu ascritto, grazie alle sue conoscenze in campo economico-finanziario e sociale, ebbe ruoli nella Banca popolare di Vicenza e nella Camera di commercio.

Non si lasciò troppo coinvolgere dai fervori risorgimentali, nonostante due pamphlet sui danni inflitti al Veneto dalla politica economica austriaca, la cui pubblicazione anonima lo protesse da un’accusa di alto tradimento. Ma una volta annesso il Veneto all’Italia, il credito di cui godeva in città, i rapporti con gli uomini di cultura (Antonio Fogazzaro aveva fra l’altro sposato sua nipote) e con politici di caratura nazionale come Marco Minghetti e Quintino Sella favorirono nel 1867 il suo ingresso in Parlamento, oltre all’elezione nel Consiglio Provinciale vicentino. Conservatore ma non chiuso ai cambiamenti, cattolico ma conciliatorista, fu sempre incline alla mediazione, teorizzando un ordine sociale fondato sulla proprietà e libero da conflitti. Vicenza restò sempre al centro dei suoi interessi, in particolare per lo sviluppo infrastrutturale della ferrovia e del porto fluviale. L’autorevolezza e la stima acquisita grazie allo zelo infaticabile nell’attività parlamentare (da segnalare il ruolo di relatore della Commissione d’inchiesta sul corso forzoso dei biglietti di banca nel 1868) non salvaguardarono i rapporti con i compagni della Destra storica, guastati da alcuni screzi che lo allontanarono per un periodo dalla politica nazionale, anche se fu poi Marco Minghetti a promuovere nel 1873 la sua nomina a senatore.

Nel periodo di “vacanza” parlamentare incrementò la sua produzione letteraria d’occasione, ma soprattutto i lavori di carattere economico, che sarebbero stati alla base dei cinque volumi sull’Economia dei popoli e degli Stati usciti fra il 1874 e il 1884, nonostante la sua attività di studioso suscitasse le critiche di non pochi detrattori, fra i più pungenti Antonio Labriola. In economia fu liberista, ammettendo però la necessità di un intervento dello Stato come mediatore di interessi. Per sostenere le proprie idee e difenderle dalle accuse che gli piovevano in particolare dai pensatori liberoscambisti più radicali, fondò l’Associazione per il progresso degli studi economici, avvalendosi del «Giornale degli economisti», che ne era l’organo di stampa. La sua visione si riverberò ovviamente sull’attività parlamentare e lo avvicinò alla sinistra nel merito della politica economica e nel metodo delle riforme costituzionali. Cattolico e colonialista, fu membro e presidente dell’Associazione nazionale per soccorrere i missionari cattolici italiani. Sempre in base al liberismo “controllato” si occupò di politica agraria e di gestione dei flussi migratori.

Dopo alcuni anni segnati da problemi familiari e di salute, Fedele Lampertico morì a Vicenza nel 1906. Commemorandolo all’Istituto Veneto, Antonio Favaro, oltre a decantarne le doti di studioso, ne celebrava le determinanti iniziative di consocio, innalzato per quattro volte alla presidenza, oltre ai contributi scientifici che avevano arricchito l’attività editoriale dell’istituzione veneziana. Ma qualche anno più tardi, annunciando all’Accademia della Crusca la pubblicazione dell’ultimo volume dell’edizione nazionale, lo citava fra i pochi personaggi che avevano dato un contributo decisivo alla riuscita dell’impresa: «Era nostro Fedele Lampertico che adoperò ripetutamente la sua grandissima autorità per superare i mali passi che, attesa la mutabilità delle amministrazioni, purtroppo s’incontrano nei lavori promossi dallo Stato».