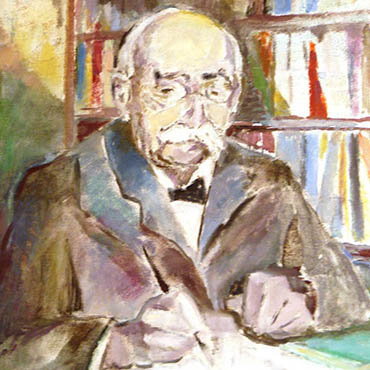

Nato ad Amburgo nel 1835, ma trasferito presto nel Ducato di Brunswick a causa del lavoro del padre, studiò prima al ginnasio di Blankenburg, poi al Johanneum di Amburgo, sotto la guida fra gli altri di Karl Wiebel, docente di fisica e chimica che (volle sottolineare Antonio Favaro) «gli istillò il gusto di considerare le invenzioni e le scoperte dal punto di vista del loro processo storico». Anche in famiglia si contribuì alla sua educazione, fornendogli basi solide di cultura generale, che il suo stesso padre Immanuel Wohlwill, intellettuale attivo negli ambienti ebraici, amico di Heinrich Heine e allievo di Hegel a Berlino, contribuì ad approfondire, prima di morire prematuramente lasciandolo orfano a tredici anni.

Compì gli studi universitari a Heidelberg, Berlino e Gottinga, dove si laureò con una tesi sulle miscele isomorfe dei sali dell’acido selenico. Avrebbe sempre ricordato le lezioni di fisiologia ascoltate da Johann Peter Müller, quelle di chimica di Eilhard Mitscherlich e Friedrich Wöhler, i corsi di fisica di Heinrich Wilhelm Dove, Heinrich Gustav Magnus e Wilhelm Eduard Weber. Dopo la laurea, rientrato appositamente a Heidelberg, si perfezionò con Robert Wilhelm Bunsen e Gustav Robert Kirchhoff, traendone profitto così grande da portare a entrambi riconoscenza lungo tutto l’arco della sua carriera.

Attivista politico nelle file democratiche della gioventù tedesca, una volta adulto non volle alcun incarico pubblico nella città natale, dove si era stabilito, preferendo gli studi e l’insegnamento di materie scientifiche e di applicazione industriale. La scelta di rappresentare le autorità di Amburgo all’Esposizione universale del 1873 si rivelò tuttavia determinante per la sua professione, perché i dati raccolti in quell’occasione sull’elettrolisi dei metalli sarebbero stati la base del cosiddetto processo Wohlwill, ideato l’anno successivo e utilizzato per la raffinazione dell’oro e dell’argento, che gli avrebbe dato una certa fama e un discreto benessere. Da sempre incline a inquadrare storicamente i progressi della scienza, contrariamente a quanto farebbero supporre le sue mansioni tecniche presso la Norddeutsche Affinerie di Amburgo, nel 1865 si occupò per la prima volta di Galileo all’interno di un lavoro sulla storia del termometro.

Dalla fine degli anni Sessanta Wohlwill entrò a gamba tesa nella polemica ultradecennale scaturita dalla pubblicazione degli atti del processo a Galileo, schierandosi apertamente fra coloro che sostennero la falsità dei documenti prodotti dall’Inquisizione, rivelatisi poi autentici all’esame di Antonio Favaro, con suo esplicito disappunto. Wohlwill, comunque, aveva dato prova delle sue capacità e della sua ampia preparazione con uno scritto sulla scoperta della legge d’inerzia (giudicato dal Favaro il migliore fra i suoi contributi) e con due articoli su Joachim Jung, scientificamente fondati e storicamente documentati. Il progetto di scrivere una biografia di Galileo basata sull’analisi puntuale di testi e documenti gli fece toccare con mano l’inconsistenza delle edizioni pubblicate fino a quel momento, suscitando in lui un profondo interesse per i lavori di Antonio Favaro. La collaborazione fra i due fu costante, e più volte Wohlwill diede generosamente il proprio contributo, come nel caso delle ricerche nelle carte di Matthias Bernegger, conservate proprio ad Amburgo, o della «lunga e bellissima lettera» concessa come socio corrispondente all’Accademia padovana di scienze, lettere ed arti per l’opuscolo commemorativo del terzo centenario della cattedra di Galileo all’Università di Padova.

Tuttavia, il diverso approccio al mestiere di storico (estremamente partecipe il Wohlwill, tanto da dimenticare a volte il rigore interpretativo, più neutro e “positivamente” orientato il Favaro) fu causa più volte di discussioni e disaccordi. Quando nel 1909 Wohlwill pubblicò il primo volume del suo Galilei und sein Kampf für die copernicanische Lehre non trovò pieno consenso da parte di Antonio Favaro. Riguardo in particolare alla veridicità del Racconto istorico di Vincenzo Viviani, giudicato da Wohlwill poco attendibile ed essenzialmente apologetico, nacque una polemica che si protrasse negli anni. Oltretutto, per il secondo volume, che nessuno dei due avrebbe visto stampato in vita perché pubblicato postumo dagli eredi molti anni dopo, Wohlwill aveva progettato una disamina particolareggiata della querelle legata ai documenti del processo galileiano, che anni prima l’aveva opposto al Favaro. Il rapporto fra i due restò comunque amichevole anche nelle divergenze di opinioni, e i contatti epistolari non si interruppero mai.

Emil Wohlwill morì ad Amburgo nel 1912. Era stato fra i fondatori della Deutsche Gesellschaft für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften, alle cui adunanze era stato sempre assiduo. Commemorandolo all’Accademia di scienze, lettere ed arti di Padova, Antonio Favaro si doleva del vuoto lasciato «nello scarso stuolo dei cultori di storia scientifica». Perché «a pochi fu dato come a lui di penetrare nella ragione storica delle cose, portando contribuzioni originali ai varii argomenti ai quali applicò il suo ingegno che avrebbe potuto dirsi sottilmente critico nel più stretto senso della parola».